汉景帝末年,蜀郡太守文翁凿开湔江西侧出山江口,引湔江水溉田千七百顷,为百姓做了一件大好事。从此湔江析二派(此前湔江只有东侧一个出山水口),关口湔江总堰基本形成。 湔江水因流水降比特别大,源流距总堰口很近,极易在短间时间内形成洪峰,冲出关口破坏力极大,它不受河道约束,肆意冲毁田地农舍,随时威胁百姓的生命安全!从二十多个世纪以来(直到民国末),历代彭州人(包括在彭州做官、工作和旅居者)都在重复着,艰苦卓绝地治理湔江,与洪涝、干旱顽强不屈地拼博着。一些治理湔江者,有幸被有关史籍所记载,他们值得后人尊崇和怀念,但是更多的人是无缘载入史册的,我们更应该尊重和怀念他们。为了了解我们彭州治理湔江的悠久历史文化和先贤功绩,本篇资料只收集典籍中有姓名,有事绩者,凡有事绩无姓名,有口牌无典籍记载者均不收入。

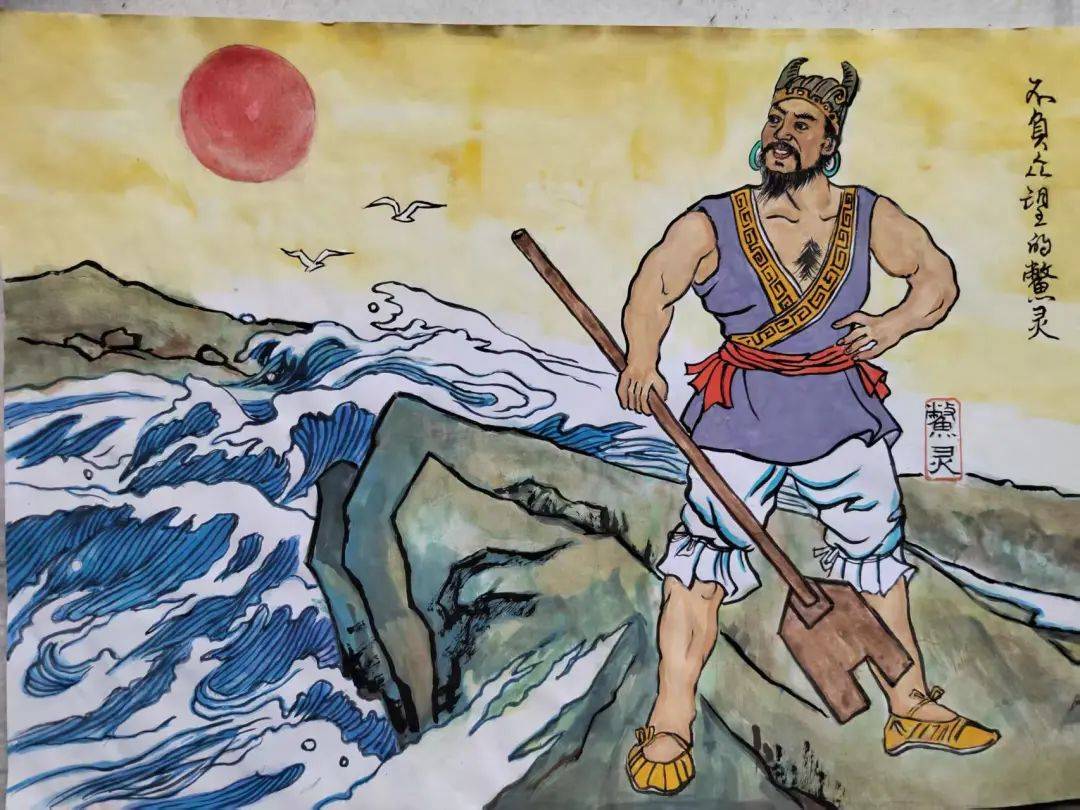

1.鳖灵,系杜宇末代之相,他从水乡来并识水性。其时岷江暴发特大洪水,王力不能征,遂派开明相(鳖灵)治水。开明继承大禹王的“疏泄”之法而治水功成,洪水退去,“民得陆处”。开明疏通了蒲阳河及彭州段的清白江,使湔冮河水迅速畅通地流入金堂县赵镇,并拓宽金堂峡,使洪水尽快流入沱江,解除了灌郫彭什汉等地的水患。

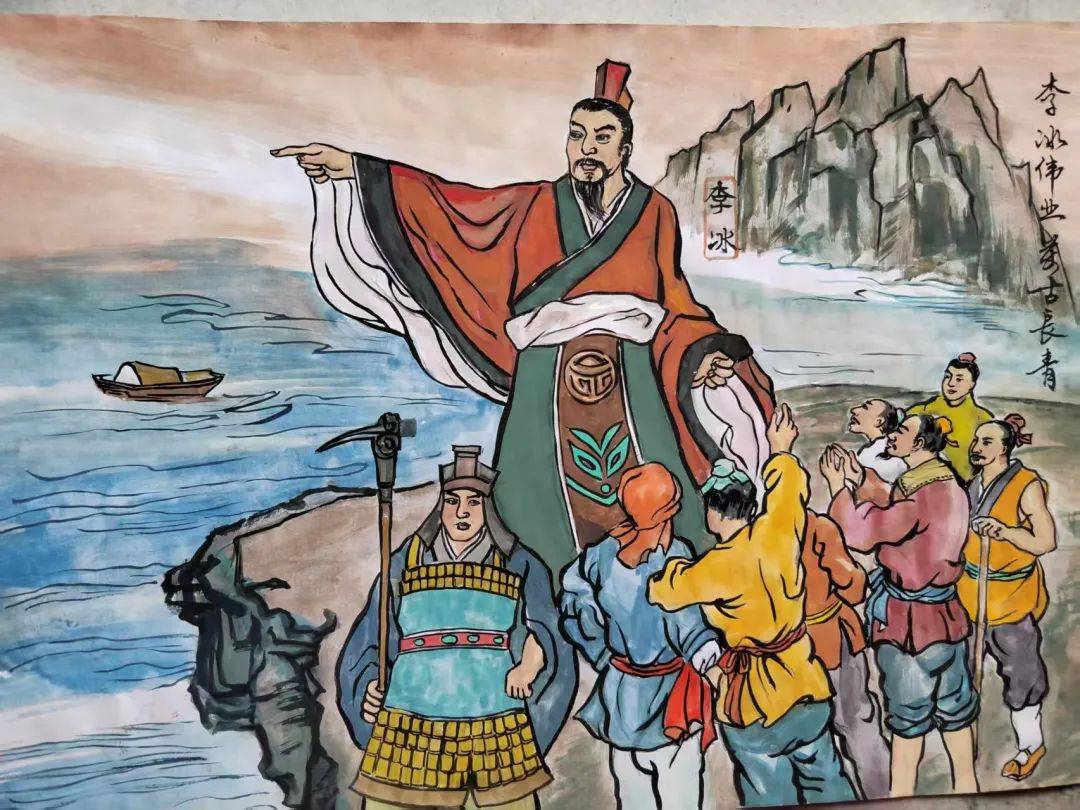

2. 李冰,公元前276一前251年间任秦蜀郡守。行至湔山,见水为民患,沉石犀于江,复凿离堆,导通洛水,出瀑口,经什邡、[与]郫别江,会新都大渡(今金堂县赵镇)。筑堰灌田,湔水下流为青白江,经彭邑南乡,广溉田亩,至今民享其利,立庙祀之。

3. 文翁,西汉庐江舒县(今安徽庐江西人),汉景帝末年(公元前141年或略前)为蜀郡守,曾“穿湔江口,溉繁田千七百顷”,从此湔江析二派。

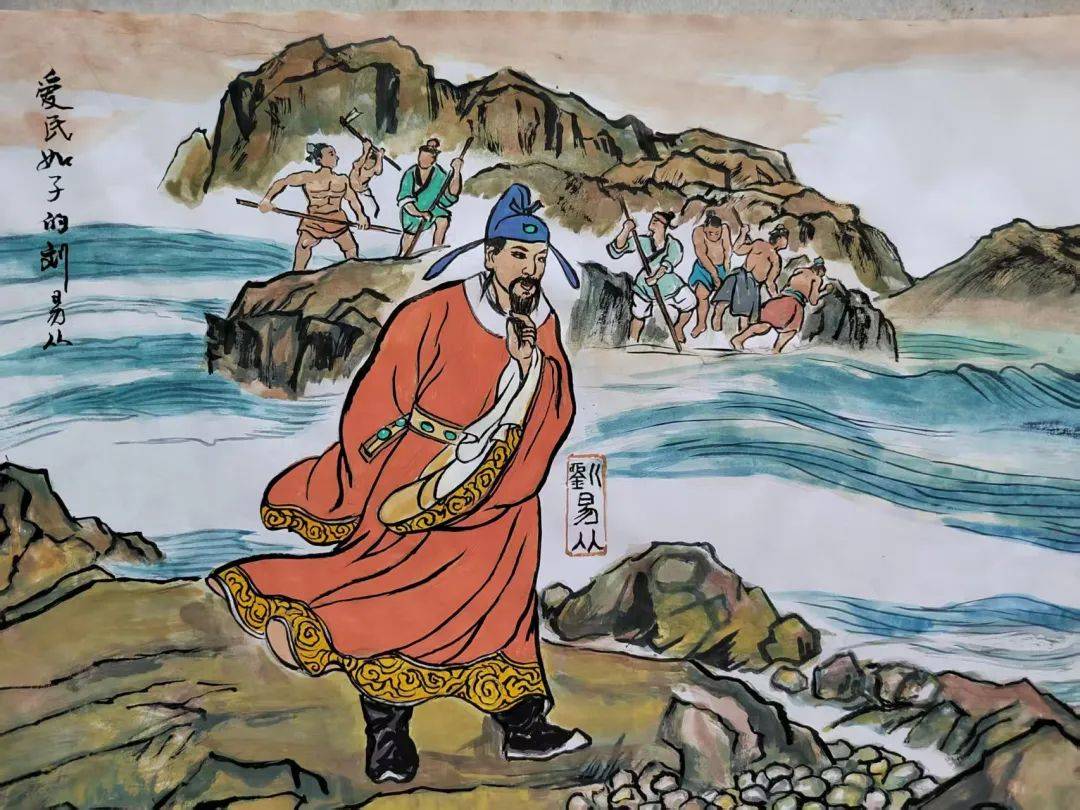

4. 刘易从,徐州彭城(今江苏徐州市)人。唐垂拱二年(686)任彭州长史,永昌元年(689)为酷吏周兴诬陷被杀。他在彭州仼上曾决唐昌沱江,凿川派流,合堋口琅岐水,溉九陇、唐昌田。民享其利,立祠祀之。

5.王潜、萧祐,二人在唐元和年间(802一806)先后任郡守。其时新润河绕彭州城外之西北流向西南,他们在新润河侧修建大型的西湖,以储存大水调剂水量,以利防洪和灌溉良田,并在湖内修建亭台楼阁,广植树茂林修竹及花草等,供人游览和休闲。

6. 苏元老,宋政和年间(1111一1118),眉山苏元老开浚东湖。东湖就在东面古城埂子的内侧,彭州城东门外的东林寺后面。此处地势低凹,占地约近30亩,能储存大量的灌溉用水。当时泉眼很多,能灌溉千亩田地。

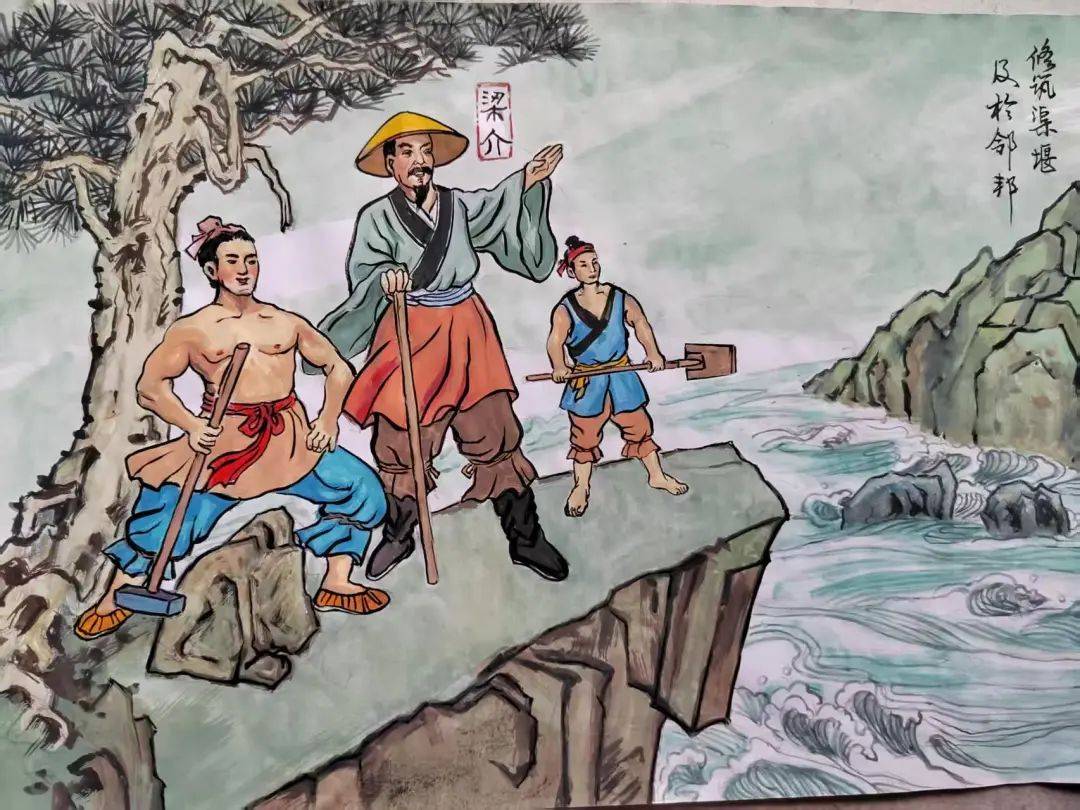

7. 梁介,宋乾道二年(1166)知彭州守臣,修复州管辖的三县一十余堰(编者按,其中在彭州湔江堰内修几堰不详)。

8. 胡子祺,吉水人,明洪武中(1371年)任彭州刺史。都江诸堰(按应包含湔江堰),秦时李冰所凿,历代皆用铁石为之,劳费不赀。元季兵兴,堰废。子祺议以竹木代工甚省。这是一项创举,既省工又省时节资,工效极佳。直至上世纪七八十年代,湔江堰的总堰、支堰,各河堤的防洪、分流的临时工程都还在用竹笼和马槎。

9. 高能,明成化初年(1465一1488),知县高能重修城墙,并在城墙外围深挖护城濠沟。四周深濠泉水喷涌,水量特别丰富,高能及其后人多引此水灌溉农田。东南城墙濠沟地势尤低,人们还在城濠沟内筑堰堵水,灌溉田地数千亩。

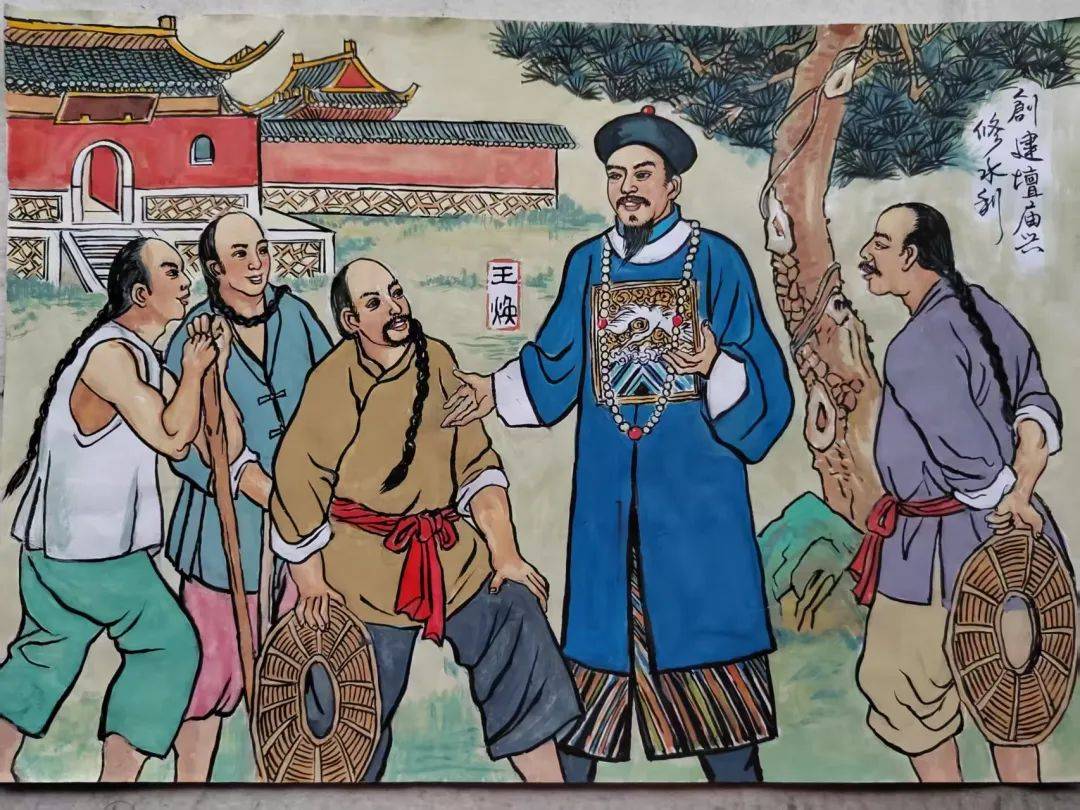

10. 王焕,山西济宁州岁贡,雍正八年(1730)知彭县事。值设县之初,创建衙署及各壇庙,兴修水利,立学校。在任数年,精勤如一日,民间颇有政声。

11.楊廷汉,雍正八年(1730)杨廷汉在楠木园凿“七眼泉”,以灌溉农田。这七眼泉分别叫:冈桐,棬子,杨柳,白鹤,大麻柳,小麻柳,自流。

12.朱次臻,乾隆十九年(1754),邑令朱次臻凿黑龙泉二泉,泉在县南里许,取水灌南乡田。(事载嘉庆《彭县志》)。

13.僧海民,彭县普照寺(现彭州中学校)僧人。他于乾隆三十年(1765)修建此桥。桥在县西南一里许,跨新润河支流上,桥楼高一丈八尺,长三洞七间,道通郫、崇。知县命名为“彭寿桥”。乾隆四十年(1775)水圮,1794年重修。(事载嘉庆《彭县志·津梁》卷内)。

14.沈鹏,浙江仁和县举人,乾隆二十七年至三十二年(1762一1767)期间,知彭县,改砖城,倡捐谷。并凿西城濠泉和北城濠泉,取水灌南乡田,邑民至今蒙其利。(事载嘉庆《彭县志·政绩·水利》卷中)。

15.赵一涵,本邑乡人,乾隆三十二年(1767)开凿清江堰,在县北八十里相度湔流,自复兴场观音岩下筑堰,引水循山麓屈曲南流,经小鱼洞背,左纳丙寅沟窎肖沟水,东南入玉村,灌上中下三垻田四千余亩。(事载嘉庆《彭县志·水利》及邑人高光俊校注“水利条下按语”及光绪《重修彭县志》)。

16.谢生晋,福建侯官人,乾隆己卯举人,乾隆五十年至五十六年(1785一1791) 间任彭县知县。乾隆五十五年(1790)他在县西西湖内凿“连禾泉”三口,取水灌南乡田。连禾泉在今县城西大亍与杨柳河交叉处的西南侧,几十年前已经湮灭。他约在乾隆五十四年与张阿訇一起去利安乡杜家林村的“三眼泉”(由瞎子泉、腰子泉和主泉组成)求雨成功,致使他和张阿訇名声大噪,就连不甚出名的三眼泉也成了名泉地望。(事出嘉庆《彭县志校注》之水利部分邑人高光俊的校注按语、以及邑人侯明生对三眼泉位置考证资料)。

17. 夏立廷、邓文彩、谢坤三位邑人于嘉庆十四年(1809)在县南十里修建“鼎成桥”。桥高一丈一尺,长十丈,宽一丈四尺,五洞十一间。署邑令李徽典锡名“鼎成桥”。道光二十四年(1844)改为条石平桥,长十一丈六尺,宽五尺,条石台墩八洞。光绪三年(1878)改道后又重修。

18.傅开元, 身份籍贯不祥(待考),嘉庆末年(1820年或略前),彭县傅开元在白土河、濛阳河“顺河挖泉,卷石覆之”,修建长穵堰和甘泉堰,各灌田千二百亩和六百亩,此类工程俗称“阴沟”。他的这一发明在彭县河埧地区得到了广泛的推广,阴沟上面覆盖土层,极大地增加了耕地面积,又保护了河道和地下水资源,自此各地争相效仿,直到晚清、民国时期及至上世纪八十年代以前,都积极修阴沟以增加农田面积,为解决“吃饭问题”作出了巨大的贡献。

19.毛辉凤,道光十一年(1831),湔江堰东西两河灌区(原西河口分三分水,东河口分七分水,称为古有定规)发生水利纠纷,彭县知县毛辉凤遂在旧堰下30丈处修分水平梁,改两河口为五河口。鸭子、小石河口,宽5.4丈;马牧河口,宽4.8丈;濛阳河口,宽3.8丈;新润河口,宽3.5丈;新开、清白河口,宽3.5丈。其下又分7河,后又分9河(始成“派山外九河流”。在以后数十年间,“每岁作平梁,界以石笼,其河口广狭丈尺悉如旧”。其分水、排洪、输沙,利害均摊,已成定规。基本解决了东西两河灌区的争水纠纷。

20.罗远猷、雷彬、施建臣, 民国25年(1936)冬,成立治湔委员会,彭县县长罗远猷任主任委员,省水利局派工程师雷彬、施建臣等来湔勘测设计,对平梁石、鱼嘴等加以改善,并作引水渠、泄洪槽、滚水垻;在陡石梯处作拦沙埧等。于民国26年(1937)2月动工,历时3月完成。因系木石结构,抗洪能力弱,除拦沙坝外,当年大部分工程被冲毁。

21.陈泌、曹瑞芝、施建成等。陈泌系彭县三邑乡人,四川铁道学堂毕业,曾任彭县中学校长。民国26年(1937)冬,省水处局委派曹瑞芝、施建成等来彭改建湔江堰平梁及鱼嘴工程,技士陈泌主持施工。为改建平梁及鱼嘴,他考察了湔江堰各条河道的48道民埝以及都江堰水系的王中、三尺、流水等许多堰口和鱼嘴、堤垻,学习并借鉴了它地的施工经验,还创办了工程施工人员训练班,培训了一大批水利骨干,为保障施工创建了充分的准备工作。

22.刘 度,民国34年(1945)7月, 县长冯均逸呈请省府派员勘测整修湔江堰,未获批。同年8月刘度接替冯均逸任彭县县长,庚即多次呈请省府派员勘测整修湔江堰,又经省参义员李季伟(全国知名的博学多才的专家、学者,彭县人。事绩见《彭县志.人物篇》)在省参议会上一再提议,最终同意彭县……金堂等六县进行水利治理。但经多次讨论方案和拨款数额,均未达成一致而被搁置。民国36年(1947),夏秋,山洪瀑发,湔江堰被毁,湔江流域各县受害面积达10余万亩。刘度上报实情,省水利局方派员到关口湔江堰开展测绘没计工作。次年(1948)4月动工,7月底结束,历时仅三个月。

(本文作者:侯明生 图片:陈善元)

|