有一群人

我们见过

在图书馆见过

在高高的书架旁见过

在一切与书有关的地方见过

他们手捧一本书

安静地读着

似乎世间一切的喧闹都与他们无关

似乎书中的故事

带他们去了一个奇妙的世界翱翔

爱读书的人,灵魂自带香气,能让你在迷惘中自省,在痛苦中重生,在泥泞里开出花朵……在彭州这座充满书香气的城市里,我们遇见了一批热爱阅读的读者,他们在书中读山川湖海、读人生四季、读念念不忘的回响;他们在书中思生活百态、思生命意义、思漫漫求索的征途。系列报道《书香彭州》,让我们一起沐浴书香,走进今天的故事主人公——江波。

江波望着案前堆放的书,已经很久未去翻阅了,他的心里不禁有些愧赧。

从小至今,阅读对江波而言,永远不是“主动”的,由于他的性格原因,几乎从未主动地去读书,完整阅读过的书籍,在他的记忆中也是寥寥无几,对某位作家或者一种类型的系统阅读是少之又少。碎片阅读是他的常态,许多书只是浏览,或者是节读,也有时跳读,他常常自责不能深入阅读,所以收获极浅,深以为憾,却因心性散漫,改变之路也十分漫长。

江波小时候顽劣贪耍,书对于他的吸引力是不够的,书桌外的诱惑对他却是无限的。眼似观书,心却在野外,只是因为他有严父在侧,目光炯然而威,怯生于心,于是拿起书,胡乱读了起来,期望不受皮肉之苦而已。他的父亲喜读书,好文学,家中小书柜里的书自是满满当当的,以古今中外小说类书籍为多,尤其是苏俄名家之作,几乎齐备,亦有近现代中国诸名家小说在其列。大多数书部头硕大,厚厚实实,很是沉甸,他的父亲取书时亦不轻松。有时江波去取书,年幼的他感觉极为费力,如将书掉落于地,他的父亲便呵斥,江波只能呆呆立在原地,不敢应。

江波对书稍有喜悦之感,是因他父亲与文友交流时的景况而生。文友们或侃侃而谈,高深而激情四溢,如江河来水,势不可遏;或娓娓道来,细致而春风沐浴,如山涧蜿蜒,曲直有味。如遇争论时,满座唇齿锋利,来往疾如旋风,如是心中无丘壑文墨,只能叨陪末座,侧耳而听。他的父亲在争论中,多时能使人点额称赞,文友对他父亲也是佩服有加,江波在旁也觉得与有荣焉。于是诸子百家的典籍名字,风流文士的佳作名篇,古今文豪的警句铭言在他的心里也留下些许印记。他想与父亲一样,又不想为父所知(怕父亲知晓后又要严格要求于他),他便在父亲不注意之时,在小书架上乱翻一通,期以寻得父亲学识一二,只因其时年幼少知,心中怯父,不肯求教于父亲,所以得之甚少。

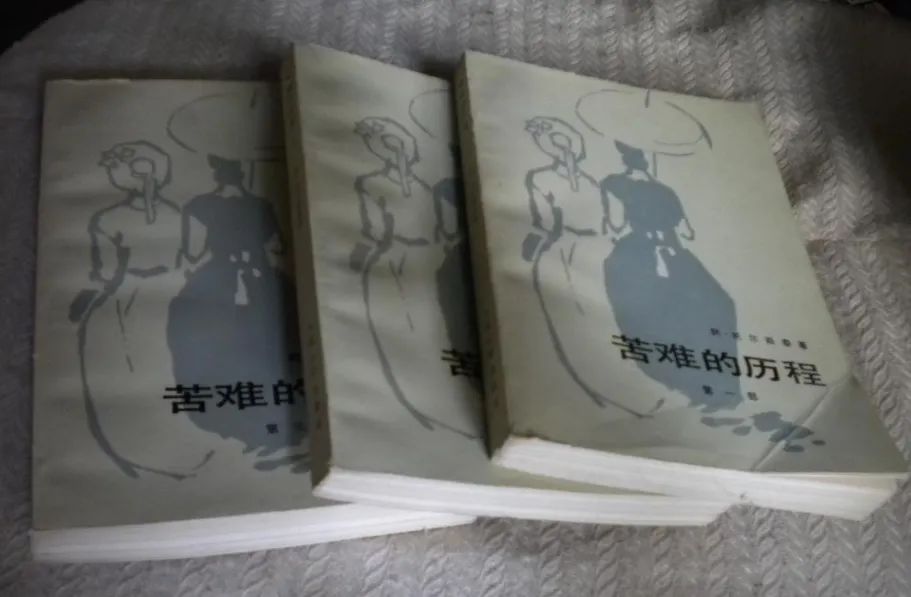

江波于今回忆父亲深夜执灯而读,奋笔疾书,通宵达旦的情景,至今方知父亲因苦读而识丰,好读而见广,深读而思远。他现时也不时取出父亲遗他之书翻阅,只是苏俄欧美长篇因卷帙浩繁,每每止于百数十页,便将人物情节混淆,脑中一片浆糊,将书弃于一隅。只有近现代中国名家的中短篇小说,他尚可略读整篇,但因年幼,所得也浅,应算作阅读肇始之举,多是懵懂之解。所以他自认继承父亲学识不多,不能传承。

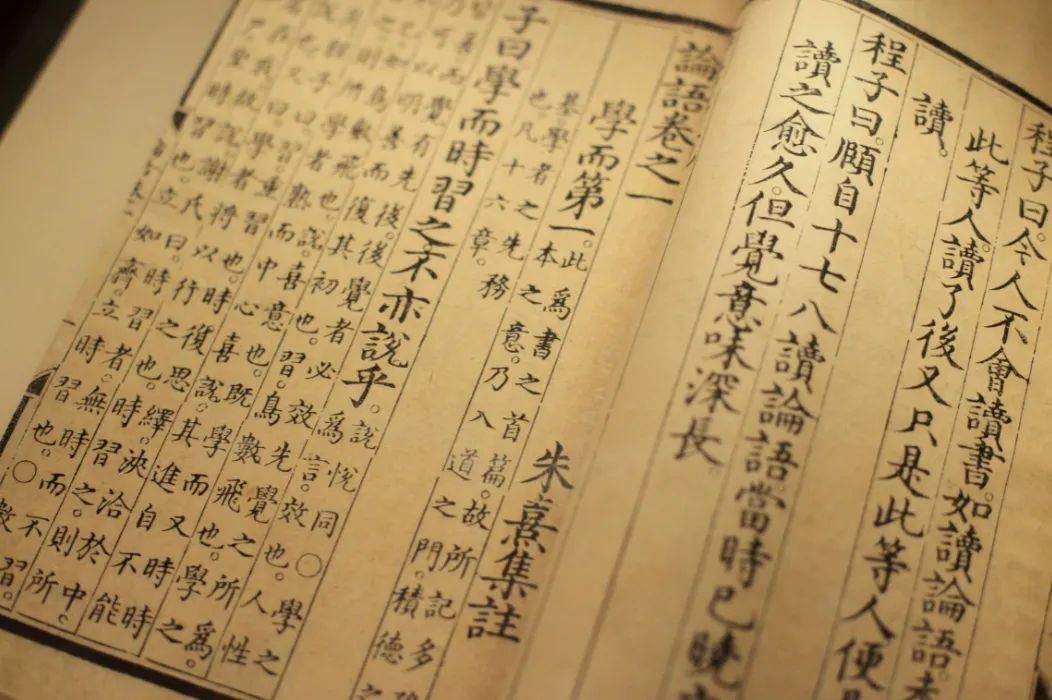

他的叔父忠俊也好读书,在他幼时便多购诗词之书而赠于他,指导吟诵,给予解读。因诗词有韵,篇幅精约,朗然上口,读之也觉顺畅,加之叔父解读有方,多以鼓励之语与他,他心中成就之感倍增,兴趣便多了几分,唐诗宋词之韵,在他心中于是初植于心,时至今日,尤未忘矣。他的叔父性温和,诲教之际,耐心极够,每当他厌于读书之际,常将自身与父亲读书经历告知于他。于是江波得知,祖父早逝,家境贫寒,父亲与叔父皆未完成学业而奔波于生存活命,系统读书是不可能的了,但因喜好书籍已深入他们心中,兄弟二人于是或寻自学之法,或寻求师之道,虽性情各异,喜好不同,精神却是一致。他于是又重新拾起书来,循矩而读,叔父面生喜色,他也在其中得书之浅乐,获益又添了一些。

叔父的眼镜在他记忆深处早已烙下深深印记,询问叔父得知,叔父小时候爱看书,不论何时得书,于床边,天井侧,捧书而读,不计天光明暗,忘而读之,渐而视力日衰,少年时就戴上眼镜(五六十年代戴眼镜人极少,尤其是少年),叔父却不以为憾,只在书中寻道,自得其乐,于今已是花甲有余。

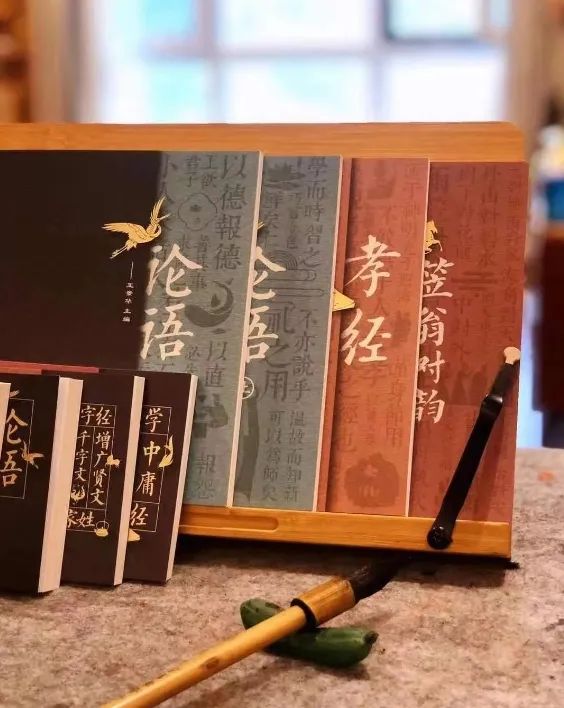

他的叔父现已过古稀,仍好读书,家中书籍遍布,尤以古典国学地方史志之书为主,除了厨房,任意一处都有经叔父阅读圈点过的书,随意而放,随心而读,他到叔父家时,就几而坐,叔父近时所阅书目,就可略知一二。他与叔父言谈话语便有了着落,方向明了,教诲自是深了一层。叔父时常告诫他,板凳要坐十年冷,文章不作一句空,坐板凳就是要静心多读书,积累之后写出来的文章才有看头。他记住叔父的话,在写作之时必先读书,不敢懈怠,在不自觉中又读了不少的书,见识多了些。

江波在锦江厂工作时,厂里读书风气极盛。好读之人结有文学社,办有读书会,他出于好玩,于是在旁聆听,同事见他经常在场,于是邀请,他觉得有幸,就效仿好读之人,至阅览室借书而读,期能参与谈论,他阅读的书又多了几本,对于阅读理解的也更深了一些。

及至大学,已是而立之岁的他,得诸多名师垂教,有充栋书卷堪读,他的读书方向比以前明确了一些。因受教于古文的曹方林老师和纪国泰老师,这两位宿儒皆在国学与诗文造诣颇深,他于是遵从师嘱,在国学经典类书籍涉猎稍广,他在幼时于叔父处打下的根基,此时渐渐有了作用,国学古籍书自是多读了些,也能附庸作文,略有所成。教授他现代文学的张建峰老师见解独到,幽默多趣,尤其是民国的文章人物,道来无遗,了如真人见于眼前,他在父亲处翻阅所得的民国那一二人的轶事掌故,文字风采,又现于脑海,便更觉有趣,他便书海拾贝,时有珍珠之获,知识面随之扩大了一些,但在深入方面,比起前辈师长,感觉总有欠缺。他觉得本应在大学多多系统读书,但因他的爱好不一而杂,俗事尘务耽误过多,静坐图书馆的日子也就少了,三年下来,他觉得辜负了这段最有可能系统深入阅读的时光,至今以为憾事。

重新参加工作的他,语文成为他教书行当的根本,他要求自己读典籍,做一明师,不误人子弟为务,但囿于他长久以来形成的惰性,以不求甚解作安慰,书自是读得流之于广,失之于精了,但因有为师者的要求,有教学相长的激励,他的阅读专业性更强了一些,身边读书之人多了,这些人的见解也时时触动他,他在阅读之时,思考便多了一些,深了一些,他似乎也渐入读书佳境,找到了方向。

至于今日,念其读书经历,诸景浮现于江波眼前,他自觉期间虽憾事颇多,却也能时有因书事而喜悦,因小成而受垂爱,不自觉地对阅读有了更深的认识。他只愿此文能激励于他,不负诸多前辈友人的期望,不负书籍给他生活增加的些许亮色,他将勤阅深读,再探学海,重悦文心,让尘埃尽去,书又生香。